ヴァンパイアからのオシャレ考察

訳あって、普段読まないような本を読んだ。

「彗星を追うヴァンパイア」

装丁の雰囲気からして20代から30代向けと言ったところか。

時は中世のイギリス。17世紀の革命を背景に、変幻自在で不老不死のヴァンパイアと、

若き天才数学者の交流を描いている。

ヴァンパイアというのもそもそも突飛だし、装丁の感じもわたしの好みからは大きく外れている。

けれどもSNS界隈での評判の良さと、単なるホラー小説ではなく、学問や真理の追究をテーマとしているところに興味を覚えた。

主人公は、1500年生き続ける最後のヴァンパイアである、アズ・テイルズ。

人智を超える能力、存在の不確かさ、物理法則に従わないその未知の性質から人々は彼を「怪物」と呼んだ。

人は、これまでの経験や知識から解き明かせない存在に出会ったとき、どういう行動をとるのか。

ひとつは、「わからないもの」として蓋をして見ないようにする。「怪物」と定義することによって

それ以上の追求を放棄するやり方だ。

そしてもう一方は、その謎に挑み、解明しようと正面から対峙するやり方である。

ヴァンパイア、アズ・テイルズの唯一の望みは、「自分を解き明かして欲しい」というものだった。

彼もまた、生きていく上での「知性」を獲得していたのだ。

このホラーと科学の融合とも言えるストーリーから、

追求すること、考えることをやめないことの美しさを味わうことを堪能した。

一方で、養老孟司氏の著書で、「ものがわかるということ」という本がある。

何度よんでも発見がある奥行きのある本だ。

この本の中で養老先生は、

「若い頃は、勉強すれば何でも分かると思っていた。そのときにわからなくても時間さえかければわかるようになるはずだ。。。その想いが壊れたのはいつ頃だろうか」と書いている。

人生を振り返ってみて、「結局、何ひとつ分からなかった」というのが結論だと言うのだ。

養老先生がそう言うのだから、わたしなどに分かるはずもなく、

わからない、わからないと言いながら生きていくしかないのだろう。

ただひとつ言えるのは、

考えることをやめないこと、1つの結論に執着しないこと、変化する可能性を受け入れることの大切さだ。

ここで、多少強引ではあるが、おしゃれと関連づけてみる。

私は、若い頃からずっと「黒」という色が苦手だった。万能カラーと言われる黒が似合わないことで

いろいろ大変だった。お店では先に店員さんに「私、黒は着ないので」と断ってから服選びをしたりもしていた。

それがこのところ、黒もいけるようになってきたのだ。これはうれしい!

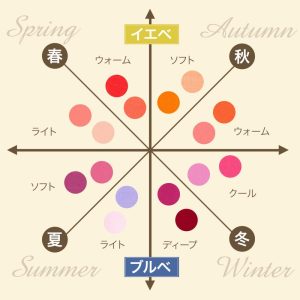

その反対に(というか、それとひき換えに)、黄みの強い色が似合わなくなった。わたしは、カラー診断で言うところの、いわゆるイエローベースであり、黄み系の色が得意で青み系の色が苦手だったはず。

ひところはベージュのワントーンコーデをしていたほどに、ベージュやアイボリーを頼りにしていたのだった。ところが、あるときお店で黄みの強いコートを羽織ろうとしたときに、店員さんが、「こちらは黄みが強すぎますから、お客さまにはちょっと。。。」と、やんわりとあなたには似合わないからよしなさいと、伝えてきたのだ。んん、もしや、と思い、家に帰ってから、ここ数年袖を通していない黄みの強いベージュのトレンチコートを引っ張り出して羽織ってみた。

おおー、あんなに似合っていた黄みのベージュ色が、わたしの顔をくすませているではないか!

“The イエベ”であったこの私が、なんということだ。

ここで、わたしは悟るのであった。

そう、変わるのだ。人の肌の色も、トーンも、全体の印象も変化する。なんと言ったって生きているから変化するのだ。

だからこそ、その変化を細かく見つめ、1つの結論に執着せず(わたしはイエベ!とか)、

今の私を丁寧に観察する。今の自分に合っているか?今の気分に合っているのか?

気分と装いに誤差が生じないことが日々の快適さにつながるのではないかと、と思ったのである。

なんとか、考察っぽくなったかしら?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e84536c.885f5d31.4e84536d.ae045573/?me_id=1285657&item_id=12953216&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01119%2Fbk4041149606.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)