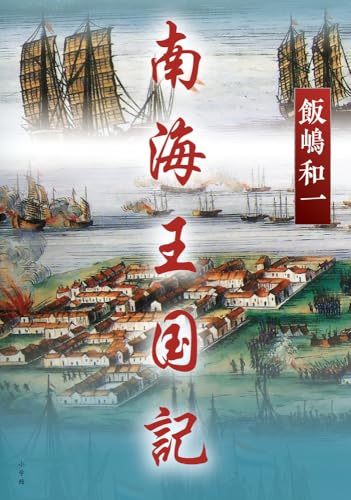

【月刊★切実本屋】VOL.98 ハズレのない人

「寡作ながら全て傑作!」

「飯嶋和一にハズレなし!」

「歴史小説の巨人!」

である著者の7年ぶりの長編、『南海王国記』を読んだ。ちなみに上記の3つのコピーはわたしが言っているわけではない。飯嶋和一は特別な作家なのだと思ったり表明する人は出版業界にも巷にもけっこういて、その界隈で長く流通している文言なのである。このなにがすごいって、少なくてももう15年以上は言われ続けていることだ。「ハズレなし」って要するにそういうことなのだろう。

『南海王国記』も期待を裏切らない作品だった。中国の歴史に疎いどころか何も知らないままこのトシまできたので、17世紀に起こった明朝から清への怒涛の転換期ももちろん初めて知ることばかりだ。それを克明に記した長編小説を読むということは、つまり、次々に登場する、今まで見たことも聞いたことのない人物のなまえと自分が対峙し続けるということなのだった。

本の最初に、当時の地図とともに章ごとの「登場人物表」があるのだが、さほど役に立たなかった。似たような難解な漢字を組み合わせた名前がとっかえひっかえ出てくるので、いちいち確認するのがめんどくさいし、確認したとて、なのだ。とはいえ、わからないままテキトーに読み進むと、あれ?これって誰?明の人?清の人?寝返ったヤツ?それはさっきの方?などと道に迷う。そのために獣道を踏み固めつつ進むような読み方に終始し、読み終わるまで時間がかかった。

でも、それこそが飯嶋和一本の読み方かもと思う。だって、勝手に断言しちゃうけど、7年ぶりの新作って、7年ぶりに小説を書いたってことじゃない、7年かけて書いたってことなのだ。それを、1日や2日‥いや、1週間程度で読み終わろうとすることすら、ずうずうしいっていうかおこがましいではないですか。

どんなに読みやすい作品でも、著者に敬意を表してじっくり読むべきかもしれない。読みやすいから書きやすかったわけではもちろんないだろうし、身を削って血反吐を吐いて(!)書いたにちがいない作品ばかりだ‥たぶん。読者は、作家をさん付けするヒマがあったら、2日で読み終わる小説を4日ぐらいかけて、一言一句、てにをはの細部にいたるまで熟考するような読み方をすべきではないのか!?どうなんだ!?‥って、誰に言ってるんだ?自分か?そうかも。最近の自分かも。自戒の念ってやつか。自分で書いてて、何言ってんだ?だけれど。

脱線ついでに書くと、小説には西洋薬的作品と、漢方薬に近いものがあるような気がする。わかりやすく楽しめる、ソッコーで効くタイプと、時間をかけて心身に浸透させるタイプ。飯嶋和一本は明らかに後者だ。今回も、史実のボリュームと権力闘争の非情さに圧倒され、手早くカタルシスを得たいと思うような瞬間もあったものの、自分がこの作家に求めるのは即効性やわかりやすい爽快感ではなく、時間をかけて自分の血肉に染み入らせる漢方薬的なものであることを再確認したのだった。

この物語の主軸となる鄭成功(てい せいこう)は、現在も中国や台湾の人々にとっては英雄であり精神的支柱であること、彼の母親が日本人で、成功自身、長崎県平戸市で生まれ7歳まで育ち幼名が田川福松であったこと、のちに国性爺と呼ばれ、近松門左衛門の『国性爺合戦』はこの成功の人生を題材にしていること、などなど、まあ、知らないことばかりであった。そして、知らないことを知ることのおもしろさよ。すぐに忘れるんだけど。

飯嶋和一本は、筆致は冷静かつ淡々としているのに深さとアツさが底知れない。そして彼の作品は名もなき人が多数死ぬ。もちろん、名のある有名人もたくさん死ぬし、それもこれも歴史・時代小説だから当然なのだけれど、後世に名を残した人物のまわりには、歴史のうねりの動力になった数多の市井の民や兵士がいて、そのひとりひとりに人生があり、彼らの犠牲が歴史を変えてきたのだと強く感じるのだ。それはまるで、砂浜で引き潮に足元の砂が根こそぎ持って行かれるときのような、なにかに巻き込まれるときの不可抗力の残酷さというか無作為さというか絶対性というか、まとめると畏怖に近い気持ちだ。歴史を実際に動かしたのは少数の英雄ではなく、足元の砂たちなのだ、みたいな。

次に新しい飯嶋長編に出会えるのは何年後だろう。現在70年代前半の飯嶋さんの健康を願いながら、自分にも「おまえこそな」とツッコんでみたりしている。

by月亭つまみ

SHOJI

紙の本はしばらく買わないと決めていたのに、おもわずポチッてしまいました。

飯嶋史観とでも言いましょうか、民草に主眼をおいた歴史作品群は、つまみさんが漢方薬に近いとおっしゃるとおり、実に滋味深く心に沁みます。

このサイトで飯嶋和一を紹介してくださって本当に感謝しています。

描写が詳細なので舞台となる地域にも興味がひかれます。星夜航行を読んだあとは鹿児島の山川港を訪れました。次は台南旅行?

つまみ Post author

SHOJIさん、「おもわずポチッ」、感想を書いた者にとってはなによりの誉め言葉に感じます。ありがとうございます。

民草って言葉、知りませんでした。

今回の小説は、どちらかというと民草を主眼にしていないのです。

権力者同士の国盗り合戦で、民草はそれに翻弄されるばかりなのですが、それでも、特に台湾の人々にとって、なぜ彼が英雄なのか、その、克明に描かれていない人々の思いが胸を打ったりして、小説ってフシギだなあと思ったりしました。

星夜航行、私も読み直したくなりました。

SHOJI

家人ともども映像大好きで、録画リストにはアジア関連の紀行、歴史番組が多数保存されています。

先ほど届き早速パラパラ見ましたが、民草の話でなくとも、我が家にはドンピシャな小説です!読むのが楽しみです。(読んで感想を書けってはなしですよね)

つまみ Post author

SHOJIさま

おー!アジアの歴史、わたしも少し詳しくなりたい、と今回思いましたが、思うは易し、なんですよね。

ちなみに、本を読んだからといって、感想を書く必要は必ずしもないと思う派です。

言葉や文字にしたとたん、嘘くさくなる気持ちもありますし、そんな風に思いつつ書いている自分は、二枚舌というより、本をきっかけにして、思いもかけない自分が顕わになるのを畏れつつ楽しんでいる変態なのかもしれません。マジで。