Posted on 2024年11月28日 by つまみ

◆◇やっかみかもしれませんが…◆◇ 第71回 じったん、ありがとう

高橋秀実さんの訃報に接し、今の自分が文章を楽しく書いていられるのはじったんのおかげだなと思い至った。

じったんはわたしの友達だ。先日のオバフォー祭りにも来てくれた世界でいちばん素直な50代だ。知り合ったのは1990年代初頭。こどもを持ち損なったやさぐれから脱却したくて入った食品会社の総務のひと、それがじったんだった。当時じったんはバリバリ20代で、持ち前の善良さで社内の人気者で、隣の部署に配属されたわたしにもとてもよくしてくれた。でも最初の頃はとおりいっぺんの話しかしなかった。じったんに対する認識が変わったのは、彼女が会社に出入りしている書店から「本の雑誌」を定期購読しているのを知ったからだ。「あ、本の雑誌!」というわたしに、じったんは照れくさそうに「椎名誠さんのファンなの」と言った。語尾に「てへっ」が付いていたかもしれない。

「本の雑誌」は、そこから遡ること十数年前に創刊され、わたしが東京に出てきた頃は季刊を装った(?)不定期刊だった。「シティロード」と「月刊宝島」と「本の雑誌」は当時好きな雑誌ベスト3で、特に「本の雑誌」は、限られた書店にしか置いていない上に、いつ発行されるのかわからないことがむしろ付加価値だった。そろそろ出る頃かなと思うと、当時住んでいた沿線にある紀伊国屋書店玉川高島屋店に行き、何度か空振りののち発売されたのを見つけるやいなや「やっと逢えたね」的な快哉をあげることを繰り返した。十代後半から二十代はじめの頃、「本の雑誌」は自分と活字文化をつなぐ懸け(架け)橋であり、いつか自分が近づきたい世界の象徴だったのだ。

月日は流れ、わたしはまっとうな(!)会社員になり、うっかり結婚し、「本の雑誌」に触れることが減った。なので、じったんを介して久しぶりにその雑誌を手にとったとき、なつかしいような、ほろ苦いような、ハタチ前後の青春の残滓に触れた気がした。あの頃、自分は勤労学生で忙し過ぎる生活をし、その後怪しい芸能プロダクションの事務なんぞでジタバタしたが、「本の雑誌」に架かる橋を確認することで、ぎりぎり取り返しのつかない間違いはしなかったのかもしれない、とおおげさなことまで思ったりした。

ほどなく、わたしはじったんのいる会社を辞め看護学校図書室と地元の区立図書館兼務で働き出した。二十代後半に始めた通信教育でとった司書資格を活かしてみたいと思ったのはじったん所有の「本の雑誌」を見たことが起点だった気がする。それで、ああ自分は本に近い仕事をしたかったのだと思い出した。そして読者投稿ページ(三角窓口)にも頻繁に投稿するようになった。昔のように発売を心待ちにするだけではなく、自分も参加したいと思ったのだった。

1990年代後半になると、勤務先の図書館のエピソードやと夫の話を持ちネタにし、わたしは常連投稿者として名を馳せ(←言ったもん勝ち)、じょじょに原稿の依頼が来るようになった。現在は本の雑誌社の代表で本屋大賞の実行委員長でもあるHさんと一緒に千葉県市川市の移動図書館に乗ってルポを書いたり、別冊「おすすめ文庫王国」で夫婦愛を語ったりした。

母が病を得、実家に帰って閉塞感いっぱいの毎日を送っていた2000年の春、本の雑誌社から連絡が来て「『闘魂の夏』というお題で原稿を書きませんか?」と言われた。まだスマホはなく、パソコンも手元にない実家生活だったし、なにより母親の病状が悪化の一途だったのでムリだと思った。でも断ったら悔やむことは明白だったので、えいやっという思いで引き受けて東京にトンボ帰りをして書いた。その原稿は本の雑誌2000年7月号の巻頭を飾った。現物は今は手元にない。

高橋秀実さんの訃報に触れたとき、自分が四半世紀前の「闘魂の夏」の原稿で、佐瀬稔『彼らの誇りと勇気について』、飯嶋和一『汝ふたたび故郷に帰れず』、高橋秀実『ゴングまであと30秒』を取り上げたことをありありと思い出した。あのとき、東京に一時(というか一瞬)帰宅する新幹線の中で、文章はほとんど脳内で完成していたことまで思い出した。

それが載った直後、今度は小学館の編集者から連絡があった。飯嶋和一さんの『汝ふたたび故郷に帰れず』は、1980年代の河出書房新社主催の文藝賞受賞作で、当然河出書房新社から刊行されたのだが、わたしの原稿が載ったタイミングと小学館から新装版が出るそれが一致したのだった。その刊行記念ポスターに「闘魂の夏」にわたしが書いた文章を使わせてくれないかという依頼だった。ビックリした。誰の小説であっても、自分の書いたものが刊行記念ポスターに使われることは驚愕だが、飯嶋和一さんは当時も今も、わたしの最も敬愛する作家なのだ。

その大判のポスターは書店で見ただけだったが、当時、夫が毎号買っていたマンガ雑誌「ビックコミックオリジナル」の一面に、ブルーが基調の『汝ふたたび故郷に帰れず』の広告が載った。そこにはわたしの書いた【まるで読み手も一緒にリングに上がっているかのようなリアリティと臨場感】があった。わたしの肩書は「評論家」で、その後しばらくの間、友人知人のネタになりまくった。わたしと同じく頭文字がゾロメ女AAさんには「ひょろ~んか」ならまだしも、と言われた。まだしもってなんだ?それ以前に、ひょろ~んかって!?ちなみに、このときの「ビックコミックオリジナル」も現在は手元にない。あれもない、これもありませんだな。

その後、「本の雑誌」で一年間「(頭文字)ゾロメ女の逆襲」というコラムを連載したり、他のテーマで文章を書かせてもらったが、関わりは少しずつフェイドアウトした。その理由を考えたり、編集部に問い合わせたことはない。自分が図書館の仕事に本腰を入れる時期とも重なり、広報誌で好き勝手な記事を書いたり、図書館小説もどきまで書いたりしてある意味満たされていたことも離れた理由であり、離れたことを深追いしなかった理由だった気がする。

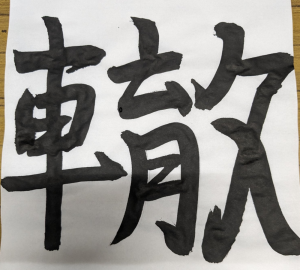

ふうー、誰も興味のないだらだら自分史かよ。すみません、もう少しだけおつきあいください。ここで閑話休題的書道作品をどうぞ。

今振り返ると、プロの書き手になるには自分はなにかが足りなかったのだと思う。いや、言い方に語弊があるな。プロの書き手もこぞってなにかが足りない人たちで、だからこそ「書く」のだろう。ただ、欠落したものを補ってあまりある才能とか熱意とか野心とか根性とかお気楽さとか鈍さがあればいい。わたしはそれらが足りなかった。要するに魅力が足りなかった。

今、あの頃の自分の文章を読んでも心躍らない。この人が書くものをもっと読みたいと思わない。自虐や負け惜しみではなく、あのまま、がむしゃらに「書いた原稿が掲載されること」に目標や達成感や承認欲求を(一時的にせよ)絞り込んでいたら、文章を書くことが楽しくなくなっていたように思う。もちろん、違う展望が拓けていたのかもしれないが、こればっかりは起こらなかったのでわからない。

今は書くことがわりと楽しい。たまに、このサイトで書いた本の感想を「本の雑誌」のSさんに送ったりしている。本の雑誌との仕事につなげたいわけじゃない。うまく言えないのだけれど、自分が今も楽しく文章を書いていることを本の雑誌のひとに伝えたいのだ。下心はなくとも若干の負け惜しみなのかもしれないが、人はいろいろなところで身の丈に合った楽しさをやっていると言いたいのだ。そして、古本市やブックフェアでSさんに会えば、忌憚なく本に関する立ち話ができることがうれしい。その距離感が心地よい。

そして現在は、ここで書いた本の感想が本の書き手まで届けばいいなとも思っている。以前は、そういうのはちょっとあざといかなと思っていたが、このトシになるとそういう自意識もぼんやりしてくる。書き手は、自分の作品に誰かがなにかを感じてくれたら多少的外れでもうれしいだろうと思うから。それは、めんどくさい自意識より上位だと思う。

それもこれも、そもそもはじったんが「本の雑誌」を定期購読してくれていたおかげだ。じったん、ありがとう。

by 月亭つまみ

じったん

私は月亭つまみのファンなので、不思議な気分です。

約34年前、職場に「本の雑誌」が届いたとき、たまたま つまみさんもそこにいて、「あ、本の雑誌!」って。

人生って面白いなぁ。

それから、自分が世界でいちばん素直な50代だとは!どういう顔をしたらいいか分かりません。

オバフォー祭りも楽しかったです。

これからもみなさんの記事、楽しみにいています。

つまみ Post author

じったん、本当に人生って面白いね。どう転ぶかわからないね。

思えば長いつきあいだよ。人生の半分以上は知り合ってる(言い方がへんだけど)。

オバフォー祭り、来てくれてうれしかったです。

これからもよろしくお願いします。

ラーラ

じったん、と聞けば、That’s Dance!ファンの私にとっては、「じったんの名にかけて」です! つまみさん、覚えてますか?

そんな、じったんさんの事が知れて嬉しいです。

という事で、私は、つまみさんの自分史に興味が有るので、堂々と書いて下さい!

高橋秀実さんが亡くなった事、知りませんでした。私の高校出身者の中で、私が一番尊敬する人でした。もっと本が読みたかったです。。。

祭りで、つまみさんに会えて嬉しかったです!

That’s dance!での印象と違い、もの静かでした(笑)

しかし、「つまみって呼び捨てでも良いよ。タモリと同じように」という発言は、「さすが月亭」と思いました。

乱文失礼します。

つまみ Post author

ラーラさん、コメントありがとうございます。

「じったんの名にかけて」言ってましたねー。覚えていますが、忘れていました。

高橋秀実さんと同じ高校!なんか素晴らしいです!

私も、全著作を読破したわけではありませんが、ニッチなような、王道のような、伸縮自在で予定調和じゃない感じが好きでした。

オバフォー祭りにご参加いただきありがとうございました。

そうそう。わたしは本来もの静かなのですよ…ととりあえず断言してみる。

呼び捨ての話になると、「そうだよ、タモリだって野口英世だって、さん付けしないもの」とよく言う自分がいるのですが、タモリはまだしも、なぜいつも例に出すのが野口英世になるのか自分でもわかりません。

思い入れのある人物でもないのに。

爽子

つまみさん、こんにちは~。

呼び捨て関連、おもしろいね。

わたしがおもうには、なぜ「野口英世」が真っ先に出てくるのか。

偉人伝の第一巻が「野口英世」だった気がするのよ。

子どもたちが最初に読むような全集の。

つまみ Post author

爽子さん、こんにちは!

偉人伝の第一巻だからって、真理を突いてるかも。

偉人の代名詞みたいな時期がありましたよね、英世。

あと、福島の英雄でした。

こどもの頃、なんだかんだの学校行事で記念館に複数回行った刷り込みもあるかもしれません。

三つ子の魂なんとやら。