ペドロ・アルモドバルという監督について。

ペドロ・アルモドバルは、スペインの映画監督。日本で著名になったのは『オール・アバウト・マイ・マザー』のヒットだった。続く、『トーク・トゥ・ハー』『ボルベール』の三本は、女性賛歌三部作と呼ばれて、高い評価を得た。

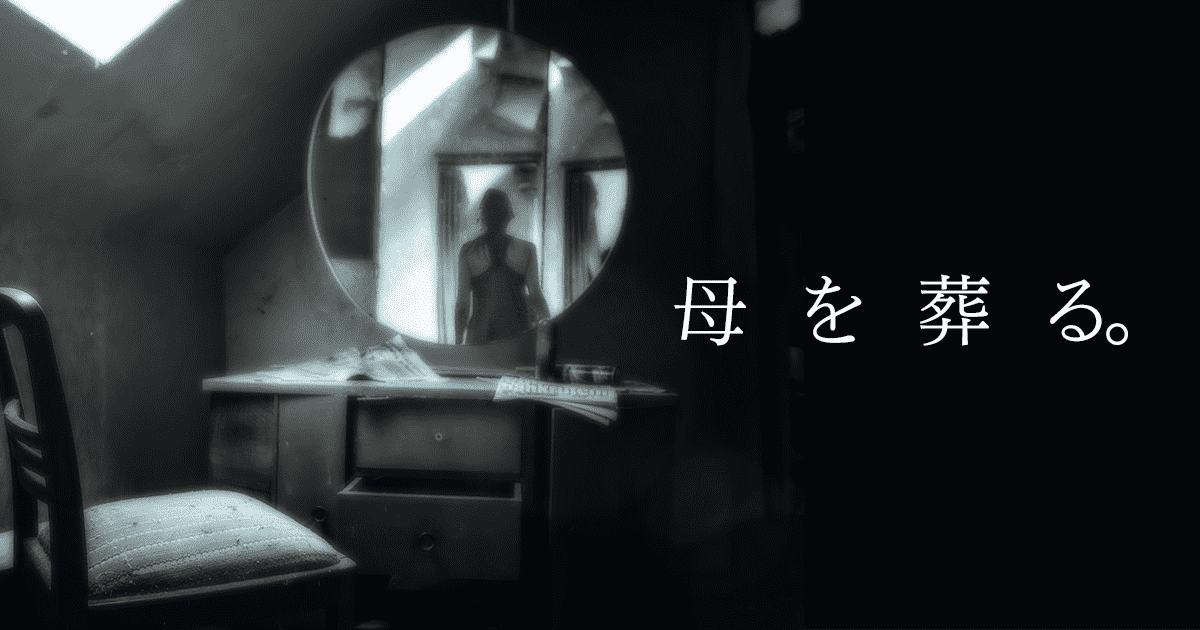

そんなアルモドバルの新作『ルーム・ネクスト・ドア』が公開されている。とても面白い。若い頃のアルモドバルは、南米の作家らしく、ストーリーも画作りも、かなりどぎついものが多く。それが人の感情をこじ開ける感覚があったけれど、今回の新作はとても静かだ。といっても、表面上の話で、ストーリーも画作りも密かに過激な感覚が渦巻いていて、アルモドバルの面目躍如といったところ。

主演にティルダ・ウィンストンとジュリアン・ムーアが並んだだけで、見る側はすでにワクワクしている。マーサ(ティルダ)とイングリッド(ジュリアン)は古くからの親友なのだが、ここ数年疎遠になっている。マーサが不治の病に冒されていることを知ったイングリッドが病室を訪ねてくるところから始まる。

マーサはもともと国際ジャーナリストで、世界中を飛び回っていた。恋愛にも奔放で、娘が一人いるのだが、父の不在を巡って、仲違いをしたまま和解していない。なるほど、マーサはそういう人物なのか、ということがわかってくる。わかってきたところで、イングリッドの元の彼氏が、マーサの元彼であることも見えてくる。この元彼は娘の父親ではないが、この男を巡ってイングリッドとマーサは疎遠だったのかもしれない。

そんなマーサは言う。「死ぬのはいい。なんなら、自分で死ぬタイミングを決めたい。でも、一人で死ぬのは嫌。ねえ、イングリッド、私が死ぬとき、隣の部屋にいてくれない?」と。もう、映画ファンにとってはたまらない展開。そして、これから、この二人がどんなふうに時間を過ごしていくのだろうかと考えただけで興奮してします。

ただ、こういう話しは、現代の話でなくても、ギリシャ時代でも、江戸時代でも、ストーリーとして成立する。でも、アルモドバルの新作は、ちゃんと現代の映画になっている。ちょっとした会話に、ちょっとした描写に、いまの時代の息苦しさをしっかりと描いていて、しかもそれがユーモアになっているところが、南米の映画作家らしいところ。ガルシア・マルケスの小説にも通じる大らかさと繊細さ、活きることの明るさと死を予感させる冷たさが同居している。

つい、この間、このアルモドバルの新作を見て、アルモドバルの新作がちゃんと公開される時代に生きていてよかったなあ、と思った。正直、アルモドバルの名前をいつも「アルモ…ド…ド…えっと、なんかそんな名前の監督」とか言っているような僕だけれど、アルモドバルがいることに感謝している。

植松さんのウェブサイトはこちらです。お問合せやご依頼は下記からどうぞ。

植松事務所

植松雅登(うえまつまさと): 1962年生。映画学校を卒業して映像業界で仕事をした後、なぜか広告業界へ。制作会社を経営しながら映画学校の講師などを経験。現在はフリーランスのコピーライター、クリエイティブディレクターとして、コピーライティング、ネーミングやブランディングの開発、映像制作などを行っています。

kokomo

「植松さんはアルモドバルお好きかなぁ?きっと好きよね」とかねがね思っていました。予想が当たってうれしい。去年の年末にアルモドバル熱が再燃し、配信で集中的に見ていました。おそらく10回以上見ている「オール・アバウト・マイ・マザー」が私としては断トツ。濃厚キャラクターの登場人物がどろどろの人生を生きている割に、風が吹き抜けているような爽快感があるのが好きです。

「ルーム・ネクスト・ドア」は意外にもアルモドバル初の英語での作品のようですが、英語の使用が今まで使われていたスペイン語とは異なる効果をもたらしているのかも興味があるところです。植松さんがご覧になったところではいかがでしょうか?

くだくだ書きましたが、アルモドバル作品で一番好きなのが実はインテリアなんです。「オール・アバウト・マイ・マザー」も今回は配信だったので何度も途中で止めてインテリアをガン見していました。以前に雑誌でアルモドバルの自宅の写真を見たことがあるのですが、壁から家具のチョイスや配置、アート作品まで悶絶級に素敵でした。いつかアルモドバルの映画の中のインテリアのなんちゃってバージョンでよいから実現したい!

uematsu Post author

kokomoさん

アルモドバル、好きなんです。

なんか、南米系の映画作家や小説家って、

神話的なおおらかな作品を撮る印象があるなあ、と。

中上健次の小説を読んでいてもそうなんですが、

神様と神様が喧嘩して仲直りしたら、

新しい柱が二十本次々に立ちました、みたいな。

そんなおおらかさが、好きなんですよね。

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、

英語でよかったかも。スペイン語で撮ってたら、

死が迫っているという感覚が

少し違うものになっていたかもしれませんね。

僕もアルモドバル作品のインテリアは好きです。

一時停止まではしないけど(笑)。

今度もっと注意して見てみようっと。

まゆぽ

アルモドバルファンです。

『神経衰弱ぎりぎりの女たち』というかなり初期の作品が大好きです。

ぶっ飛んだインテリアのタクシーが出てきます。

『ザ・ルーム・ネクストドア』は英語でしたが、中学英語程度の私でもわかるような英語で、わざとそうやって英語が母語ではない監督が撮っている感じ、uematsuさんのおっしゃるおおらかな感じを伝えたのでしょうか。

最初のサイン会のシーンで、監督の映画によく出てくるロッシ・デ・パルマさんという女優さんが出てきたので驚いたのですが、よく似ているけど、違う方のようでした。よくぞ探したそっくりさん(鼻が!)と思いました。

uematsu Post author

まゆぽさん

ここにも、アルモドバルファンが!

僕は最初、アルモドバルが覚えられず、

映画好きな友人と話す時は、「ペドロの新作がさあ」と

話していてよく笑われました。

確かに、あの人、よく似てましたよね。

2回目に見た時におもいました。

(翌日、もう一回見に行きました(笑))

この映画、ペトロの映画が混沌から抜け出して、

より深いところは向かう転換点になる作品かな、

なんて思っています。